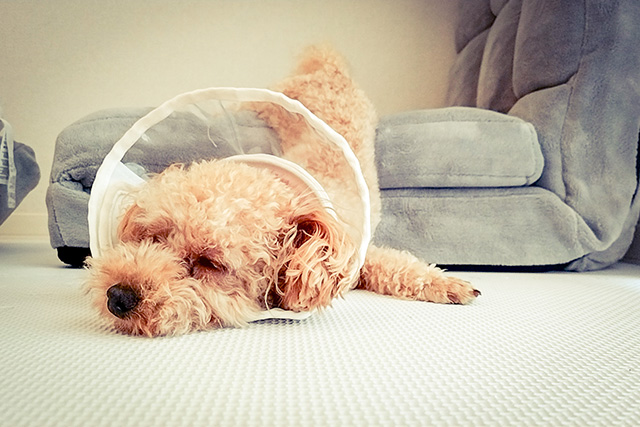

愛犬がケガや病気などで入院が必要となれば、不安になる飼い主さんは多いはず。

費用や入院中の過ごし方がイメージできていると、少しでも心に余裕が持てるでしょう。

今回は、イメージしづらい動物病院での入院について解説します。

犬が入院する主な理由とは?

投薬をしながらの自宅ケア、通院での処置、入院というように病気であることがわかったら、治療の選択肢は様々。

犬の状態によって、獣医師が適切な方法を選択することが一般的です。ここでは、どのような状態のときに入院になるのかを解説します。

どんな病気やケガ、症状で入院になる?

飼い主さんが直面し得る病気には、以下のようなものが挙げられます。

- 投薬で管理が可能な病気

- 定期的な注射薬の投与や点滴が必要な病気

- 定期的に消毒などの処置が必要な病気

- 手術が必要な病気

家庭での管理が難しい場合や、安静・手術が必要な場合は入院が一般的です。

手術後の経過観察や全身状態が不安定な場合も、獣医師や看護師による専門的なケアが適切とされることがあるため入院となる場合もあるでしょう。

状態が安定すれば、自宅でのケアに移行する場合もあります。

通院と入院の判断はどう決まる?

入院か通院かを決めるにあたって一番大切なことは、「必要なケアを怠ると命に直結するかどうか」です。

急変する恐れがある場合や全身状態が不安定な場合は、経過観察の遅れが致命的になることも。

特に大きな手術を行った後は、感染対策や傷口の確認、麻酔後の体調管理が欠かせないため入院が望ましいでしょう。

一方、状態が安定していて、家庭でケアが可能な場合は通院で対応できる場合もあります。

愛犬の体調と飼い主さんが家庭で適切に見守れるかどうかが、通院・入院を決めるポイントといえます。

犬の入院費用の目安と内訳

入院が決まった際、気になることはやはり費用ではないでしょうか。

飼い主さんの生活にも大きく関係するため、必要な治療や手術があるとしても、急なことで頭を悩ませているという声もよく聞きます。事前に心構えしておくと安心です。

治療費・入院費・検査費などの平均相場

費用は病院や治療内容によって大きく異なります。特に全身状態が悪い場合は検査や処置が増え、費用も高額になる傾向です。

治療費には診療費用(初診料または再診料)、注射などの処置費用、処方薬代などが含まれます。通院のみでも、5,000円程度から数万円になることも。

入院の場合は、1日ごとの入院費に加え処置費、必要に応じて手術費などが加算。日数や処置によって大きく変動します。

また、検査項目の増加や、体重が重いほど薬の使用量も多いため、さらに費用が膨らむ可能性も。

このように費用の幅は広く、事前に正確な見積もりを出すのは難しいですが、不安がある場合はおおよその費用や予算について相談しておくと安心です。

高額になるケースとは?

入院や手術を伴う場合、治療費は高額になることがあります。

たとえば入院中のこまめな検査、酸素吸入、心電図などのモニタリング、集中治療室での管理や夜間看護が必要になると、その都度費用が発生する場合があるでしょう。

手術では麻酔、術中のモニタリング、術後のケアが加わるため高額になりやすいです。

さらに、専門性の高い治療や特殊な医療機器を用いる場合は費用がかさみます。

保険に加入している場合は使用可否の確認や、支払い方法(クレジットカードの支払いが可能かなど)も事前に確認しておくと安心です。

【入院前】やるべき準備と心構え

病気の発覚はもちろん入院が決まったら、飼い主さんの気持ちも不安でざわつくでしょう。

緊急性のある場合、当日入院になってしまうことも。入院が決まったら、どのような準備をすべきなのでしょうか。

入院の準備で必要なもの

一般的には、以下のようなものを用意すると安心です。- ニオイのついているタオルやブランケット

- 食べ慣れているドッグフードや購入した療法食

- 食器

- 散歩用リード

初めての環境で不安を感じやすい犬も多いため、ニオイのついたアイテムがあると安心できるでしょう。

食器や食事も、慣れたものなら落ち着ける可能性があります。ただし、食事制限がある場合もあるため事前に確認が必要です。

また、散歩は体調や気候によって難しいこともありますが、排泄を外でしかできない場合は、排泄のみ外出が行われるケースもあります。

その際、普段使っているハーネスやリードが役立ちますが、こちらも準備の前に病院に相談しましょう。

面会のルールや頻度

面会可能な動物病院が多いですが、診療時間の合間や手術後の状態が安定してからなど、時間を指定されることが一般的です。

一方で、全身状態が悪い、点滴を常に行っているなどの場合は制限があることも。

また、面会のルールも動物病院によって様々。希望する際は「面会したい」という意思を伝え、面会可能な時間帯や頻度について確認しましょう。

入院中にやってはいけないこと

入院中は獣医師や看護師による完全な看護が行われます。

愛犬が心配な飼い主さんの気持ちはよくわかりますが、診療やほかの動物たちへのケアの邪魔になるようなことを行ってはいけません。

入院時のルールは病院によって異なるので、ルールの範囲内で面会や相談をしましょう。

【入院中】病院での犬の過ごし方

入院中の愛犬がどのように過ごすのか、気になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

入院は、専門家による重点的なケアで体力を回復させる大切な期間です。

回復のために必要なケアや配慮が、それぞれの子に合わせて行われています。

ごはんや排泄、睡眠の管理方法

スタッフの人数が多い動物病院では、当番制でケアをする場合があります。

その際も、すべての入院動物たちが「ごはんをどの程度食べたか」「排泄の状態はどうか」という情報まで管理されていることが多いです。

食事については病院のスケジュールに合わせる場合がありますが、事前に家庭での食事状況(種類・回数・時間帯)や排泄の様子などの情報を確認されることもあります。

普段の家庭環境よりも愛犬の状態に合わせ、体に負担のかからない食事の種類やタイミング、量などを看護師や獣医師がワンチームとなり管理している病院がほとんどです。

また、体力回復のために睡眠や休息も大切。カメラでの確認や、警戒心が強い場合は目隠しをするなどの配慮も行われることがあります。

夜間の対応

デパートやショッピングセンター内の動物病院などでは、建物の規則で夜間の常駐が難しい場合もあるでしょう。

24時間スタッフが常駐している、カメラを使い遠隔で確認しているなど病院によって対応は様々です。

全身状態が悪い場合や急変が予測される場合は、夜間の看護も行うことが一般的ですが、病院によっては難しい場合もあるかもしれません。

入院する予定の動物病院の対応がわからず心配な場合は、事前に確認しましょう。

どんな看護や治療を受ける?

治療や看護は、全身状態や病気、手術内容によって様々。全身状態が悪い場合、血管内にカテーテルを入れたうえでずっと点滴を続けることもあります。

また、自力で食べられない場合は、強制給餌と呼ばれる介助を行うケースがあり、薬や獣医学的な処置だけでなく、全身状態の改善につながる看護はすべて行います。

排泄が困難な場合は、膀胱を圧迫することで排泄を促すケアもあります。細かな変化も観察しながら、予定していた処置に加えて追加の看護や治療を行うこともあるでしょう。

獣医師と看護師が連携し状態を共有しながら治療を行うことが一般的です。

ストレスや分離不安の対策

飼い主さんと離れることで分離不安のようになり、食事ができなくなったり、不安でゆっくり休息できなくなるケースもあります。

その場合、面会時に飼い主さんの同席でごはんを与える、退院時期を早めて通院治療に切り替えるなど、犬の状態や飼い主さんとの関係性、家庭環境に応じて配慮されることもあります。

特に飼い主さんを慕っている場合や、警戒心が強いなどの心配がある場合は、あらかじめ病院側に相談しておくと安心です。

【退院後】自宅でのケアと注意点

全身状態が安定し、自宅でのケアが可能と判断された場合は、通院に切り替えることが一般的です。

入院は専門的な管理が受けられる反面、慣れない環境でストレスを感じることも。

退院後も油断せず、自宅でのケアに注意しましょう。

自宅でのケア・食事管理

退院後すぐに普段の生活に戻せるわけではありません。健康的な食生活と、しっかり休息できる環境を整えることが大切です。

おやつの与えすぎや長時間の散歩など、体に負担のかかる生活は避けましょう。

自宅での過ごし方について、注意点や控えるべきことをしっかり確認し、愛犬に負担の少ない生活を心がけてくださいね。

再発・悪化を防ぐポイント

再発や悪化を防ぐため、退院後も愛犬の状態をしっかり観察してください。

小さくても変化があればすぐに相談や受診を心がけましょう。早期発見、早期対応が悪化させないために大切です。

また、回復途上では無理をさせず、動きやすく負担の少ない環境を整え、筋力低下を防ぐ工夫や環境が作れると良いでしょう。

例えば「ワンラブフロアⅤ」のような、滑りにくい床を導入することで歩きやすく、関節への負担軽減やケガの対策が可能です。

▼おすすめ商品はこちら

ワンラブフロアⅤ(大建工業)

再診や通院の流れ

退院後は、自宅療養の経過や再発の有無を確認するため、再診や通院が必要な場合が一般的です。

受診の時期は退院時に案内されることが多いですが、不明な場合は確認しておきましょう。

傷口やカテーテル部位に少しでも変化があれば、自己判断せずに受診することをおすすめします。

入院中は安静にできていても、自宅に帰ると安堵から安静を保てなかったり、傷口を気にしてしまうことなどはよくあります。その場合も早めに相談するようにしましょう。

犬の入院に関するよくある質問(Q&A)

愛犬の入院の際、「誰に相談してよいのか不安」「病院で聞いても良いの?」など、不安や疑問が増えていくこともあるでしょう。良くお聞きする質問を紹介します。

面会に行ったほうがいいの?

短期入院の場合や、飼い主さんの顔を見て「帰りたい!」となってしまいそうであれば、面会に行かない選択をしても問題ありません。

しかし「愛犬に会いたい」「心配だ」と感じる場合、長期入院になる場合は遠慮なく面会することをおすすめします。

飼い主さんが不安のない状態で、愛犬の入院を「一緒に頑張ろう!」と思える気持ちが大切です。

平均の入院日数は?

入院日数は状態によって異なりますが、全身状態の変化や傷口の悪化などによって、予定より延びることもあります。

自宅での管理、自力での食事や排泄が可能などの条件が満たされた場合に、退院が決まることが多いです。心配な場合は、退院の目処について相談してみましょう。

夜間も獣医師はいる?

獣医師が多い病院は、当番制で夜間も常駐している場合があります。

- 容体の急変が予測される、重度の病気の場合は夜間の看護を行う

- モニターで近くの宿舎や獣医師の自宅から観察する

- 建物のルールにより夜間看護が行えない

など、夜間看護の対応も動物病院によって異なります。

お気に入りのおもちゃや毛布は持って行ける?

慣れない環境で過ごすため、愛犬も不安を感じる場合があります。家族や自分のニオイがついているアイテムがあると安心できる可能性が高いです。

持ち込みは必ず事前に確認し、渡しておいて使えそうであれば使ってもらうなどの対応ができれば治療の邪魔になってしまう可能性も低く安心です。

入院中、いろいろなことが不安になったらどうしたらいい?

入院中の愛犬を見て不安が募るのは、どんな飼い主さんでも起こり得ることです。

我慢せずに気持ちを伝えることは大切ですが、診療や他の動物へのケアを妨げてはいけません。

退院後も病院のスタッフたちとの連携は必要であり、信頼関係の構築は大切です。

相談したいことがある場合は、話せる時間を確認してアポイントを取ると安心です。

正しい知識で愛犬の入院を安心して迎えよう

愛犬の入院は飼い主さんにとっても大きな不安ですが、正しい知識を持ち、不安な点はその都度相談することが大切です。

動物病院のスタッフと連携しながら二人三脚でケアを行うことで、愛犬が一日も早く元気な日常に戻れるよう支えていきましょう。

獣医師。動物病院、会員制電話相談動物病院などを経て動物病院を開院。

興味がある分野は、皮膚科や産科、小児科。12頭の犬、3匹の病院猫と生活する。