最近、愛猫の口臭がキツい...。そんな経験はありませんか?

もしかしたらそれ、お口の中のトラブルや病気が隠れているかもしれません。

猫の口臭の原因は、加齢・食べ物や習慣・口腔内トラブル・内臓疾患などさまざまです。いくつかの原因をあわせ持っている場合もあります。

あまりにも口臭がキツい場合、動物病院に行くべきかどうか迷いますよね。

口臭を放置すると全身へ悪影響が及ぶ可能性があるため、気になったらできるだけ早めに病院で診てもらうのがおすすめです。

この記事では、認定動物看護師の資格をもつ筆者が「猫の口臭の原因や対策」「動物病院に行く目安」「おすすめアイテム」などについて解説します。

【ニオイ別】猫の口臭4つの原因

猫の口臭は、原因によってニオイが異なります。ここでは、猫の口臭の主な原因をニオイ別に4つまとめました。

酸っぱいようなニオイ|加齢によるもの

年齢とともに唾液の分泌量が減り口の中が乾きやすくなると「少し酸っぱいようなニオイ」を感じやすいです。

また、唾液が減って口の中が乾燥すると、歯周病菌が繁殖しやすくなります。

とくに中高齢猫はお口の乾燥に注意し、いつでも清潔なお水が飲める環境をつくってあげましょう。

魚臭いニオイ|食べ物や習慣

魚系のウェットフードを好む子は「魚臭いニオイ」が強くなることがあります。

ウェットフードはドライフードよりも食べかすが歯に残りやすいです。

いつも食べているフードと同じようなニオイがするのであれば、食べかすが残っているだけかもしれません。

その場合、歯磨きをしたり水を飲んだりすればニオイが消える場合があります。

魚臭いニオイに腐敗臭が混ざっているなど、異様な口臭を感じる場合は注意しましょう。

ドブ臭い腐敗臭|口腔内トラブル

猫の口臭がキツくなる口腔内トラブルには、主に以下の4つが挙げられます。

| 猫の口腔内トラブル | 症状や特徴 |

|---|---|

| 歯石の付着 |

食べかすに細菌が集まってかたまりになった「歯垢」が石灰化した状態。奥歯に溜まりやすい。 黄や茶っぽい色で、歯ブラシでは取り除けない。麻酔をかけて行なう歯科処置が必要になる。 |

| 歯肉炎 |

口の中に細菌が繁殖し、歯肉が炎症を起こしている状態。 鼻水や唾液にも細菌が混じり、ネバネバとしてくる。膿が出たり、鼻の粘膜から出血する場合もある。 |

| 歯周病 | 歯肉炎が進行し、歯そのもの・歯の周囲の組織にも炎症が広がった状態。 口の中だけにとどまらず、全身に細菌が広がり臓器に悪影響を及ぼすこともある。 |

| 口内炎 |

口の中の表面部分や粘膜にウイルスや細菌が感染し炎症を起こした状態。 口の中がただれて強い痛みを伴うことが多い。出血・口臭の悪化・多量のよだれ・食欲不振などさまざまな症状がみられる。 |

口腔内トラブルの中でも、動物病院に来る子に多いのが「歯周病」です。歯周病が進行すると「ドブ臭いような腐敗臭」が漂います。

アンモニア臭・甘酸っぱいニオイ|内蔵疾患

猫の口臭の原因には、内臓疾患が関連している場合もあります。

腎臓病だと「アンモニア臭」を感じ、糖尿病だと「甘酸っぱいニオイ」を感じることが多いです。

お口のケアをちゃんとしている・口腔内トラブルはとくにない、なのに口臭がキツく感じるという場合は、内臓疾患を疑い動物病院へ相談してみましょう。

猫の口臭を放置するとどうなる?

猫の口臭は「お口の中だけの問題」と捉えるのは危険です。実は、全身への悪影響につながるリスクもあります。

ここでは、猫の口臭を放置することによるリスクをまとめました。

歯周病が進行・悪化する

猫の口臭でとくに多い原因が歯周病です。歯周病のサインである「ドブ臭いような腐敗臭」を放置すると、悪化してさらなるトラブルにつながります。

例えば、次第に歯茎の腫れがひどくなって出血するようになったり、歯肉が下がって歯が抜けてしまうようになったりなどです。

また、口の中が痛くなり食事を拒むケースもあります。そのため、歯周病が栄養不足につながることもあるでしょう。

歯周炎になり骨が溶ける

歯周病の重症化により、歯茎に起きていた炎症が歯を支えているあごの骨(歯槽骨)にまで広がり始める場合も。これが「歯周炎」という状態です。

歯周炎になると、あごの骨が溶けてしまうことがあります。

なぜあごの骨である歯槽骨にまで影響が広がるのか?

そもそも歯周炎は、歯周病菌が炎症を起こしているのではなく、歯周病菌に対する体の防御反応によって免疫細胞が歯茎に集まり炎症を起こしているものです。

免疫細胞は、歯周病菌を排除するために骨を溶かそうとします。そのため、炎症が歯槽骨に広がると骨が溶けるようになるのです。

骨が溶けていくと、突然あごの骨が折れたり、ほっぺたに穴が開くこともあります。

全身疾患につながる

歯周病は口腔内の問題だけにとどまらず、放っておくと全身への影響が及ぶ怖い病気です。

歯周病菌が血流に乗って全身に広がる「菌血症」という状態に陥ると、心臓病・腎臓病・肝臓病などを引き起こします。

菌血症になり臓器に悪影響が広がると、治療にも時間がかかるだけでなく、完全に治ることがなくなってしまう場合もあるでしょう。

普段から対策するのがベストですが、歯周病のサインが見られたら「まだ大丈夫だ」と思わず早めに受診することが大切です。

猫の口臭を防ぐための基本ケア

猫の口臭やお口のトラブルは、基本的なケアをしていれば防げるものです。

ここでは、今日からできる猫の口臭を防ぐ基本ケアを紹介します。

歯磨きやお口のケアは日頃から

猫は、人間よりも歯垢が歯石になるスピードが早いです。歯垢は歯ブラシで取れますが、歯石になると歯ブラシでは取れず、特別な歯科処置が必要になります。

歯石を作らないために、毎日1回の歯磨きが理想的です。難しければ、せめて週に2〜3回。均等に日の間隔をあけて歯磨きを行ないましょう。

ただし、歯磨きの際に愛猫が嫌がることはしないように。愛猫の反応を見ながら、焦らず、慣れていってもらうことが大切です。

定期健診は6か月に1回の頻度で受けよう

歯磨きやお口のケアを丁寧にしていても、自宅でのケアだけでは十分にできない場合があります。

身体の健康状態を診てもらうことも含め、定期健診は6か月に1回の頻度で受けるのがおすすめです。

「うちの子は元気だから大丈夫」と思っても、どんな異常が隠れているかはわかりません。お口と身体の健康状態は定期的に診てもらうようにしましょう。

猫の歯磨きの必要性と上手にできるコツ

ここでは、猫の歯磨きの必要性と上手にできるコツをまとめました。

歯磨きをほとんどしない飼い主さんは61.4%

ある調査によると、愛猫の歯磨きをほとんどしない飼い主さんは61.4%に上るといわれています。

それくらい「猫の歯磨きの必要性」は軽視されがちですが、猫も人間と同じく歯磨きやお口のケアは必要です。

お口のケア不足はキツい口臭を引き起こすだけではなく、全身への悪影響につながるリスクもあります。

私たち人間が毎日歯磨きをするのと同じく、愛猫の歯の健康も飼い主さんが守ってあげましょう。

愛猫の歯磨きが上手にできるコツ

歯磨きに慣れていない子は、いきなり口の中にブラシを突っ込まれてゴシゴシ磨かれるとストレスになります。

最初はじゃれ合って歯ブラシをカミカミさせるだけでもOK。また、あごの下や頭を歯ブラシで撫でるだけでもいいでしょう。

歯ブラシの感触や歯ブラシの存在そのものに慣れさせて行くのがおすすめです。

歯磨きペーストをなめさせるだけでも最初の頃はいいでしょう。

歯ブラシをごしごしと動かせそうなら、全ての歯を一気に磨こうとせずまずは前歯から。前歯をクリアできたら、1日ごとに少しずつ奥へブラシを進めて行ってみてください。

嫌がる・怒るなどのストレスサインがあったら決して無茶しないように。愛猫が安心して歯磨きができるように、少しずつ慣れていってもらいましょう。

歯磨きが上手くできない場合の秘策

過去に歯ブラシに対して嫌な思い出があったり、性格的に歯ブラシを受け入れられなかったり、飼い主さんが愛猫の歯磨きに対して苦手意識があったり。

どうしても歯磨きが上手くできない場合もあるでしょう。

そんなときは、デンタル液・デンタルシート・デンタルガムなど、歯ブラシを使わなくても歯をキレイに維持できる方法を試してみましょう。

6か月に1回程度の定期健診を受けて、病院でちゃんと診てもらうことも忘れずに。

また、猫のトレーニングができるしつけ教室もあります。歯磨きやお口のケアに慣れさせたい・歯ブラシへの恐怖心や警戒心を解いてあげたい場合は、相談してみるといいでしょう。

猫の口臭・歯周病の対策アイテムおすすめ4選

ここでは、猫の口臭・歯周病の対策アイテムを4つ紹介します。

【DENTALFIT PETS】超極細毛歯ブラシ

超極細毛が密集した猫向け歯ブラシ。ふんわりやわらかい感触の歯ブラシのため、痛みを感じさせず猫が嫌がりにくいのがおすすめポイントです。

優しく歯茎を刺激してブラッシングマッサージができるため、歯茎の血行も促します。

しっかり歯を磨けるのか心配になるほどやわらかいブラシですが、「カミカミさせているだけでブラシが茶色くなるくらいしっかり汚れが取れた」という評価も寄せられています。

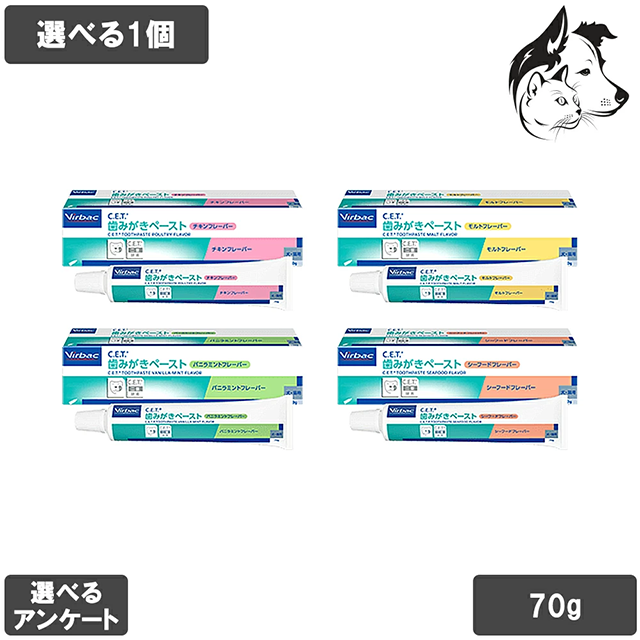

【Virbac】C.E.T歯みがきペースト

多くの動物病院が勧める、世界最大動物医薬メーカー開発の歯磨きペースト。

口臭対策にも定評があり「口が臭くなくなった」という声も多数寄せられています。

さらに、ペーストを舐めさせるだけでもデンタルケアに効果的。歯磨きに慣れさせ始めた段階の子でも、嫌がることなくケアができます。

チキン・バニラミント・モルト・シーフードなど、種類豊富なフレーバーがあり、愛猫の好みに合わせて選べるのもうれしいポイントです。

【topet】お口のふりかけ

獣医師とペット栄養管理士が共同開発した、ペット専用のデンタルふりかけ。

歯磨き成分を豊富に配合しており、いつものごはんにかけて簡単にデンタルケアができます。

味は、猫ちゃんが食いつくチキンフレーバー。無添加のため、おいしく安全に毎日使えます。

【PETKIN】飲み水に入れるデンタル液

いつもの飲み水に入れて口臭ケアができるデンタル液。

無味無臭のため、味や香りに敏感な猫ちゃんでも気付かせずにお口のケアができます。

使った後の歯ブラシやすすぎはいりません。どうしてもおうちでの歯磨きが難しい方におすすめです。

こんな時はすぐに動物病院へ

愛猫から漂う口臭が異常なものなのか、問題無いのか、原因がわからず判断が難しい場合は以下の表をぜひ参考にしてみてください。

| こんな場合はすぐに受診! | こんな場合は様子見でOK◎ |

|---|---|

|

|

愛猫の口臭に異変を感じたら早めに相談

猫も人間と同じく、お口のケアが非常に大切です。

日頃からこまめにケアしていれば、口臭や歯周病などのトラブルの多くは未然に防いであげられます。

もし異変を感じたら、「まだ大丈夫だろう」と思わず早めに動物病院で相談しましょう。

愛猫と一緒に長く健康に過ごせるよう、この記事が参考になれば幸いです。

(パピヨン/男の子)